近年来,弯曲空间的量子体系越来越受到人们关注,这种体系所具备的非平庸实空间拓扑结构使其展现出与平直空间截然不同的量子属性,诸如环状体系的持续性超流,封闭壳层中的涡旋-反涡旋对、拓扑缺陷以及自干涉现象等等。作为弯曲空间量子体系的典型代表,壳层状玻色凝聚体近年来激发起人们广泛的研究兴趣,这些研究很大程度上得益于原子气泡在冷原子平台的成功制备,包括美国国家航空航天局的空间站冷原子实验室以及香港中文大学冷原子实验组分别利用微重力条件和魔幻波长光势阱成功实现了壳层状的玻色凝聚体。然而,这些严苛的实验条件也在很大程度上限制了对弯曲空间体系更深度的探索,寻找更方便易操作的实验方案因此是一个重要的研究目标。自2015年以来,量子液滴这种新型玻色凝聚体在冷原子中的提出和实现为达成以上目标提供了契机。作为一种自束缚的多体体系,量子液滴中的不同组分在没有任何外势条件下将以同等的重力加速度下落,不会引起任何相对位移,有助于封闭壳层的形成,从而克服了以上所提到的严苛实验条件(微重力或特殊光阱)。那么,如何实现具有壳层形状的自束缚量子液滴?

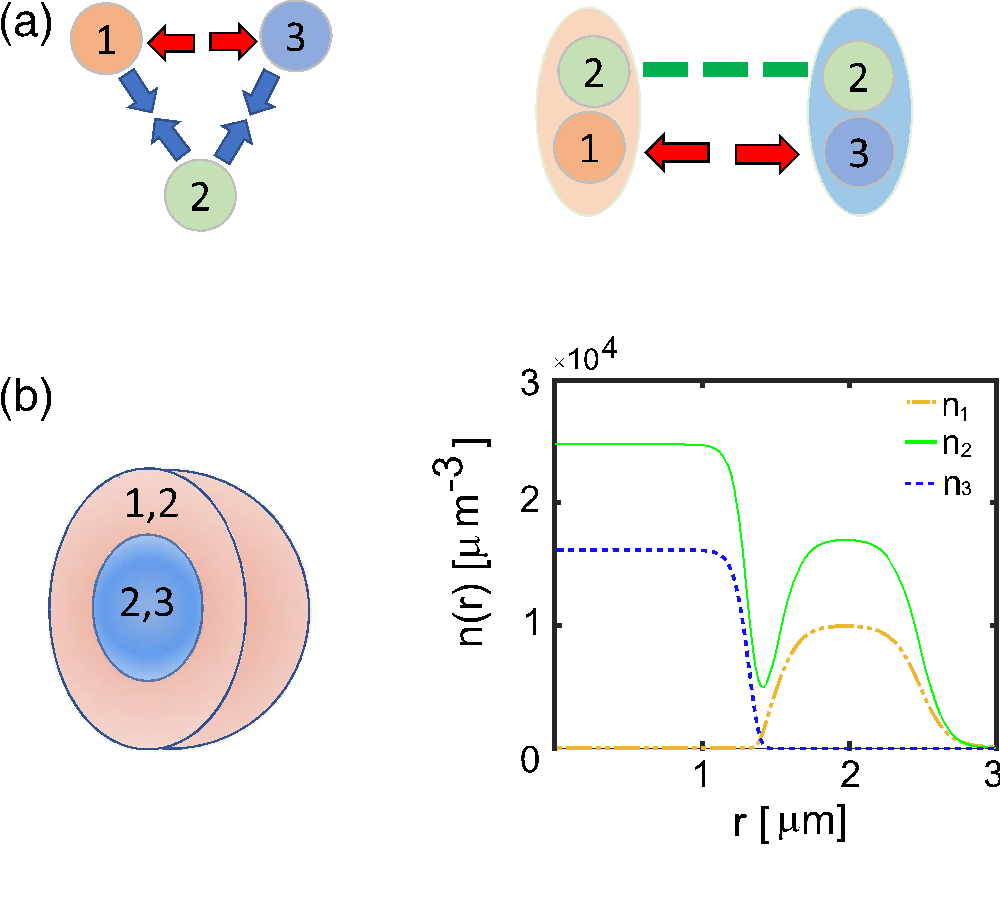

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝聚态理论与材料计算重点实验室崔晓玲研究员与博士后麻银峰(现入职海军工程大学)在构造壳层状量子液滴这一问题上取得了突破性进展。他们提出利用三组分的玻色体系(1,2,3),其中(1,2)和(2,3)两对各自形成量子液滴,而1-3之间极强的排斥作用使得两对液滴处于相分离状态,自然地形成了内核和壳层结构。同时,由于共同组分(2)的表面张力,为两个相分离的液滴搭建了链接的桥梁,从而整个体系呈现自束缚特征(图1)。通过对实际23Na-39K-41K 三组分玻色体系的Gross-Pitaevskii 方程数值模拟,这种稳定的壳层状自束缚液滴态被成功验证。

研究发现,这种内核-壳层并存的自束缚玻色凝聚体具有新奇的平衡态特征。通过增大内核的原子数,外部壳层可以被排斥到更大的球半径,形成覆盖在巨大内核上非常薄的封闭壳层。与传统的相分离玻色气体不同,由于共同组分的存在,内核与壳层之间存在极强的关联。这种关联的体现之一是,壳层的存在使得内核液滴的平衡条件与真空显著不同,其平衡密度可由壳层部分的参数灵活调节。另外,关联还体现在该体系的集体激发模式上,不同的集体激发模式可以方便地将内核和壳层区分开来。相关文章发表于Phys. Rev. Lett. 134, 043402 (2025)。

综上,该工作提出了一种新型的利用自束缚量子液滴来构造壳层状玻色凝聚体的理论方案,可以广泛地适用于其它维度的非平庸拓扑结构,也开辟了研究量子涨落与弯曲几何结构的协同作用及物理效应的新方向。该工作受到国家自然科学基金委和中国科学院先导专项的资助。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.043402

图1: (a) 实现自束缚壳层结构的相互作用模型。(b) 相分离液滴的半球面结构以及典型密度分布。