近期,高压下发现的系列富氢化合物高温超导体刷新了超导材料临界温度(Tc)的最高纪录,开辟了高温超导研究的新方向,成为目前凝聚态物理领域的研究前沿热点。目前,已合成的氢化物高温超导体主要分为两大类,即以SH3为代表的共价键型氢化物和以LaH10为代表的氢笼型化合物(其中氢原子以共价键形成笼型网络结构),而被广泛研究的分子型氢化物由于H2分子单元对费米面附近态密度贡献很小,尚未发现高温超导电性。

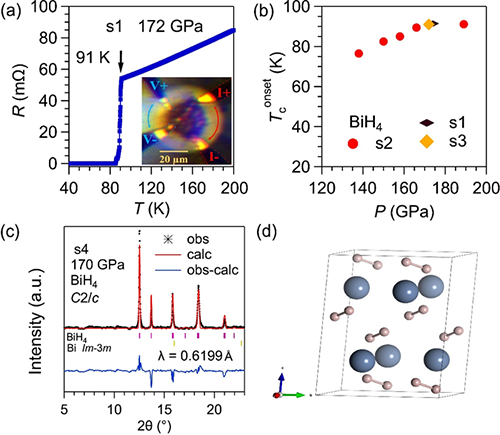

最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的程金光研究员团队在分子型氢化物高温超导体的超高压合成与高温超导研究方面取得新进展。他们利用自主搭建的原位高温高压激光加热系统和高压低温电输运测试系统,选取Bi-H作为研究体系,以氨硼烷和金属铋作为原料,经过大量实验探索,在170-180 GPa、~2000K的高压高温条件下合成了一种新型的铋氢化合物。他们通过原位高压下的同步辐射X射线衍射结合CALYPSO结构搜索技术,确定该化合物为具有C2/c空间群的BiH4,其中氢原子以H2分子单元形式存在,最短的H-H键长~0.81Å。原位高压电学测量结果表明,BiH4在170GPa下的Tc高达91K,创造了分子型氢化物超导体的Tc最高纪录。不同于SH3和LaH10等共价及笼型氢化物超导体,理论计算发现BiH4中的高温超导电性主要归因于H2分子的中频振动和Bi原子的低频振动。本工作中首次合成和发现的BiH4高温超导体,不仅刷新了分子型氢化物超导体的Tc纪录,也为设计合成更多样的氢化物高温超导体提供了新思路。

相关研究成果以“Molecular Hydride Superconductor BiH4 with Tc up to 91K at 170GPa”为题发表在J. Am. Chem. Soc. 147, 4375 (2025) ,且入选当期Supplementary Cover, 物理所博士生单鹏飞(现为北京高压科学中心博士后)、北京高压科学研究中心博士后杨欣为论文共同一作,郑州大学马良副研究员为共同一作及共同通讯作者,物理所程金光研究员为论文共同通讯作者。物理所王铂森研究员、孙建平副研究员、杨芃焘副主任工程师、刘子儀副研究员、赵忠贤院士、郑州大学郭海中教授、北京高压科学研究中心缑慧阳研究员、丁阳研究员、林传龙研究员等共同参与本工作。该工作使用了上海光源(SSRF)、北京光源(BSRF)、日本Spring-8同步辐射光源、综合极端条件实验装置(SECUF)和武汉国家脉冲强磁场装置(WHMFC)等大科学设施并得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略先导等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.4c15137

图. 分子型氢化物BiH4的结构、超导转变等物性的示意图。