锂离子电池在移动电子设备、电动汽车等快速增长领域已实现广泛应用,相较于采用传统有机液体电解质的锂离子电池,全固态锂电池因其高能量密度和高安全性等优势而备受关注。其中,固态电解质作为全固态锂电池的核心材料之一,成为研究重点。

许多研究试图总结当前快离子导体的特征,并寻找更多高性能的固态电解质。尽管已有一系列固态电解质材料被成功合成并深入研究,然而无机晶体中晶体结构与离子电导及输运机制之间的内在关系仍不明确,使得寻找和设计具有低迁移势垒的离子导体成为一项极具挑战性的课题。

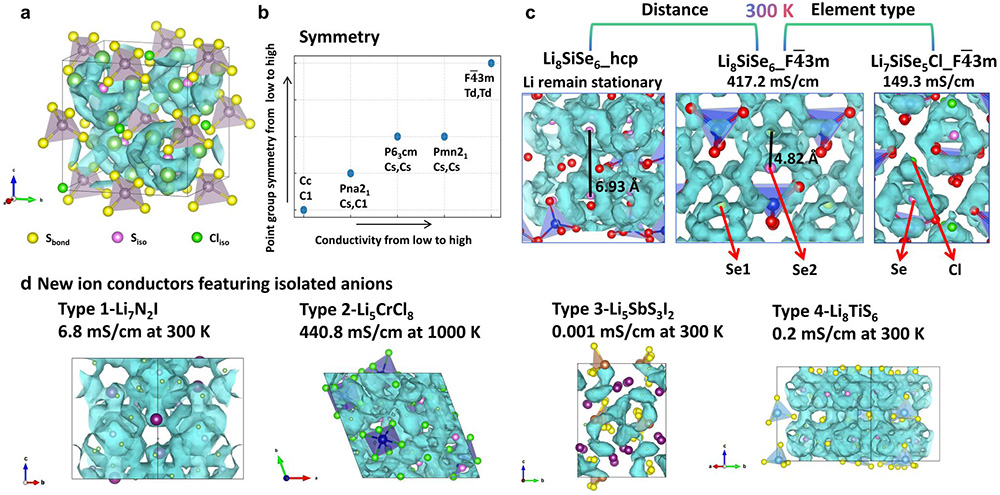

近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心E01课题组在硫银锗矿快离子导体的研究中发现了一种能有效促进锂离子传输的孤立阴离子结构特征。当晶体结构中存在未参与阴离子基团成键的孤立阴离子时,在其周围可形成平缓的势能面,锂离子可在以孤立阴离子为中心的球面上以极低的势垒发生迁移,当这些球面相互连接时,则形成贯穿晶体的锂离子通道,从而显著提升晶体的离子电导率。研究揭示了孤立阴离子高点群对称性的局域环境是形成该平缓势能面的条件,相邻孤立阴离子之间的距离调节和不同类型阴离子的搭配则可用于调控晶格中笼状迁移路径的分布。基于这一结构特征,团队从晶体结构数据库中筛选出了含有孤立N3-、Cl-、I-和S2-阴离子的化合物,分子动力学模拟验证了它们具有优良的离子传输特性,也证实了孤立阴离子作为快离子导体结构特征设计方法的有效性。这一研究成果为固态电解质的设计与开发提供了一类新的思路。

该研究成果以“New Fast Ion Conductors Discovered through the Structural Characteristic Involving Isolated Anions”为题发表在npj Computational Materials [npj Comput Mater 11, 67 (2025)]上,中国科学院物理研究所博士研究生杨其凡为第一作者,中国科学院物理研究所肖睿娟副研究员、李泓研究员为通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金委员会和中国科学院的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41524-025-01559-9

图:a. 具有孤立阴离子的Li6PS5Cl结构及其笼状传输路径;b. 孤立阴离子的局域结构点群对称性对离子传输能力的影响;c. 孤立阴离子之间的距离和元素类型对离子传输能力的影响;d. 以孤立阴离子为特征进行高通量筛选得到的四类离子导体,每类选取一个代表性的化合物。