水系锂离子电池由于其具有本质安全、低成本、环保的特点,有望在大规模储能体系中得到应用。然而,目前制约水系锂离子电池寿命的最大挑战则是负极的析氢副反应(HER)。宽电位水系电解液的提出(Water-in-salt)首次在负极界面发现了固态电解质中间相(SEI),实现了负极界面的钝化,从动力学的角度抑制了负极的HER副反应,延长了水系锂离子电池的寿命。但是,传统的水系锂离子电池负极界面钝化的方式依赖于水系电解液中阴离子还原的方式,该方式往往会伴随着HER副反应,造成正极材料中活性Li+的消耗。因此该钝化过程存在着低效率、低质量的问题。因此,如何实现负极界面高质量、高效率的钝化,是水系锂离子电池走向实用化的关键科学挑战。

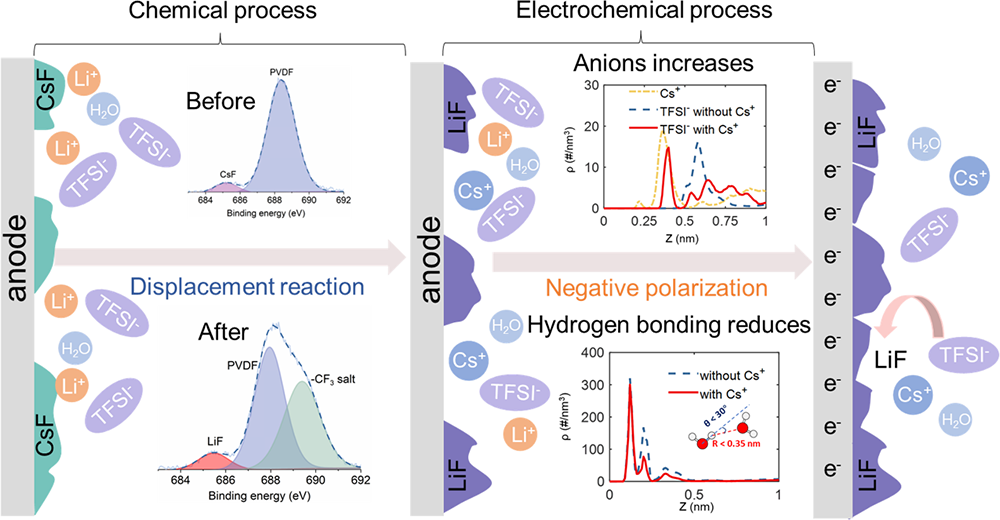

基于此,近日,来自中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的索鎏敏研究员团队与华中科技大学团队合作,提出了一种界面预构筑的方式,即在水系锂离子电池负极界面添加多功能界面添加剂CsF,CsF能够在电池循环前与电解液中的LiTFSI原位生成LiF,从而避免了SEI生成过程中活性Li+的消耗,提高了SEI生成的效率。同时,电解液中Cs+能够破坏水分子的氢键结构,从而降低水分子在界面的活性。更为重要的是,Cs+与TFSI-具有强的相互作用,能够将更多TFSI-带到界面中,有利于TFSI-在LiF间还原,从而使得负极的界面钝化更为致密坚固。该界面预构筑的方案实现了界面相间层-界面双电层双重调控(图1),构筑了稳定的负极界面环境。该稳定的界面环境能够使水系锂离子电池获得2000周的长循环。同时,该界面预构筑的方案能够应用在Ah级的水系锂离子软包电池中,电池的质量能量密度为57 Wh/kg,的体积能量密度为176 Wh/L,能量效率为94%。

相关成果以“Interface Preconstruction Enables Robust Passivation of the Ah-Level Aqueous Li-ion Batteries”为题发表在Journal of the American Chemical Society。中国科学院物理研究所周安行博士后和华中科技大学张锦凯博士生为该论文的共同第一作者,中国科学院物理研究所索鎏敏研究员和华中科技大学冯光教授为共同通讯作者。该工作受到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院青年交叉团队、北京清洁能源中心、怀柔清洁能源材料测试与诊断研发平台、长三角物理研究中心有限公司、中国博士后基金会的大力支持。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c15852

图1.界面预构筑的物理化学机制