铁电材料具有非易失性、可通过外场可逆调控的自发极化电偶极子,在易失性存储器、换能器和非线性光学器件中展现了极大的应用潜力,超薄铁电薄膜可以进一步小型化单个功能单元、扩大积分容量和增强器件性能。目前大多数超薄铁电材料,包括钙钛矿氧化物、掺杂 HfOx、掺杂Bi2O3薄膜等,存在宽间隙、低载流子迁移率等不足,阻碍了其作为沟道材料应用于器件中。相比之下,二维铁电材料无表面悬挂键、迁移率高、带隙可调控,允许在沟道材料内部进行极化切换,为原子尺度的电子器件的应用提供了优势。Bi₂O₂Se是一种n型层状半导体,具有迁移率高(2 K迁移率高达~4.7×105 cm2 V-1 s-1)、带隙合适(0.8 eV),环境稳定性高等优势,尽管Bi2O2Se中铁电性的研究已经取得了一些初步的进展,但仍存在以下不足:一是可控制备超薄连续铁电薄膜的可靠方法尚未建立;二是单胞层极限厚度下的铁电稳定性尚未验证;三是微观机制缺乏原子尺度的实验证据。

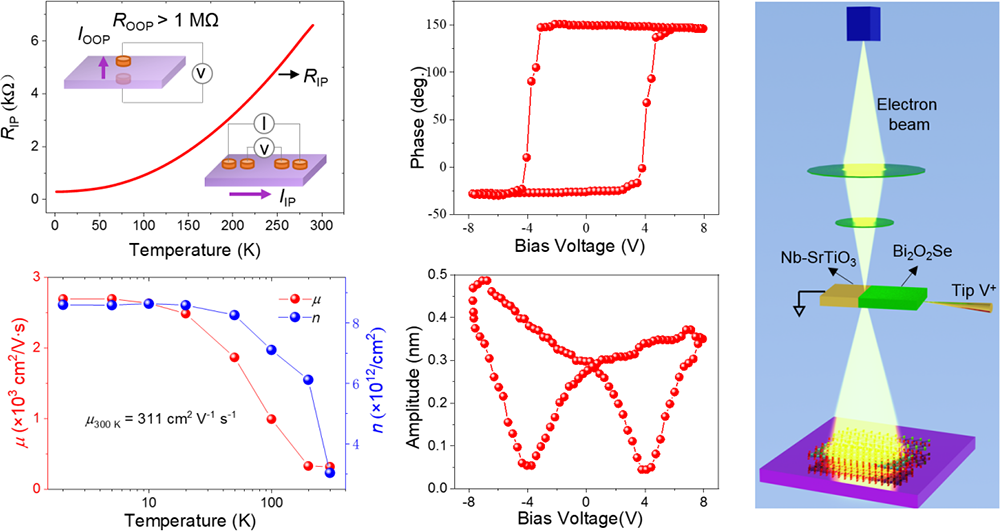

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心联合河北大学团队,利用分子束外延方法制备了厚度精确可控的Bi₂O₂Se薄膜,薄膜由于自调制掺杂效应引入电子,引起薄膜的面内金属性特征,室温载流子迁移率高于300 cm2V-1 s-1,而由于层间弱的静电力相互作用,薄膜面外为近绝缘性。

团队利用压电力显微镜方法探测了薄膜具有面外铁电翻转以及良好的写/读畴功能,甚至当薄膜厚度减小到一个元胞时,依然可以观测到近180°的铁电翻转。进一步地,基于已有密度泛函理论的分析结果,结合原位截面扫描透射电镜,系统揭示了其铁电极化源于Se原子在面外电场下发生面外位移形成的可翻转偶极位移。该研究突破了二维铁电材料的厚度极限,为原子级铁电器件设计提供了新的材料体系;证实面内金属与面外铁电特性的共存,推动了多功能纳米电子器件发展。

相关成果以“Room-Temperature Ferroelectricity of Bi2O2Se in the Two-Dimensional Limit”为题发表于Nano Lett. 5c04402 (2025)。河北大学来中国科学院物理研究所联合培养的硕士生孔令圆为论文第一作者,张坚地研究员、梁艳副研究员、陈潘副研究员及河北大学张威副教授为共同通讯作者。文章的合作者还有中国科学院物理研究所的郭建东研究员、杨芳副研究员、郭阳副研究员,以及香港科技大学的Runzhang Xu博士。该工作获国家自然科学基金委、科技部和中国科学院等项目资助。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.5c04402

图:二维Bi₂O₂Se薄膜的室温铁电性与机理研究