在自然界与医学环境中,细菌常生活在受限几何中——如土壤孔隙、尿道或组织间隙。然而,已有研究多集中在单一固体表面附近的游动行为:鞭毛细菌由于流体偶极子诱导的吸引流场和几何排斥,往往趋向“贴壁”运动,并在表面形成密集层,这是生物膜形成的重要前奏。细菌如何在这样低雷诺数的环境中游动、感知并响应周围界面,是活性物质物理与微生物物理的重要问题。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心彭毅研究员团队与理论物理研究所的孟凡龙研究员团队在 Physical Review Letters 发表最新成果,揭示了受限空间中游动细菌会远离固体表面,转而聚集在中间区域,这源于一个长期被忽略的流体“力四极子”效应。

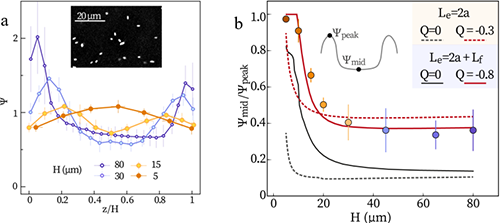

研究者以大肠杆菌为模型系统,利用高速共聚焦显微镜在厚度从 5 到 160 微米的平行板微腔中追踪细菌的密度分布。实验发现,随着通道高度减小,细菌的分布峰值从两侧表面逐渐转移到中间层(见图1)。在极端受限的情况下,密度峰值甚至完全出现在通道中心。与此同时,细菌从表面“脱附”的速率显著提升。这表明受限空间能有效抑制表面聚集,使细菌更容易“逃离”。研究团队建立了多极展开的连续介质模型,在模型中加入力四极子(force quadrupole)项后,才能完整重现实验中密度分布由“表面富集”向“中央汇聚”的转变。这一效应不限在受限空间中,即使在半无限大空间,力四极子引起的细菌转向也会改变它的密度分布。值得注意的是,这一模型无需引入任何拟合参数,仅考虑细菌几何与游动速度的参数,即可定量预测实验结果。该研究表明,高阶流体项在微观生物运动中扮演着关键角色。力四极子引发的流体旋转不仅在受限几何中帮助细菌脱离表面,也能在半无限大的空间中影响细菌密度分布与游动行为。这一发现不仅深化了我们对活性物质在复杂几何中动力学的理解,也为通过几何设计或表面工程调控微生物运动开辟了新路径,未来有望用于防止生物膜形成、提高微流控系统的抗污染能力等领域。

该工作以“Confinement Reduces Surface Accumulation of Swimming Bacteria”为题发表于Physical Review Letters(135,188401 (2025))。中国科学院物理研究所软物质物理实验室副研究员魏达和北京航空航天大学物理学院副教授胡世渊为共同第一作者,中国科学院物理研究所彭毅研究员和理论物理研究所孟凡龙研究员为本文的共同通讯作者。此工作得到了国家自然科学基金和中国科学院的支持。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/dvc8-tlh1

图1 受限空间减弱表面富集现象。a)细菌在不同厚度H样品中的密度分布。B)样品中央区域密度和密度峰值的比值。曲线代表不同的力四极子强度和细菌长度下模型的预测值。