单波长反常散射法是求解大分子晶体结构的主要方法。与基于同源/预测结构的分子置换法不同,该方法能够直接计算晶体结构中的重原子(亚结构)的位置,进而通过相位的计算与优化,拓展出整个大分子的三维结构。因此,该方法无需考虑初始模型与最终结构的差异,更不会引入模型偏差。对于构型多变的大分子结构,如核酸、功能性蛋白复合物;或要求高精度建模的大分子结构,如蛋白-配体结构,该方法仍是最优选择。在过去几十年时间里,实现该方法的主流工具是大名鼎鼎的SHELXCDE和PHENIX.AutoSol。而范海福院士在20世纪80年代提出的直接法方法,聚焦在相位计算与优化上,获得了突出的成果,但仍然无法摆脱对上述软件的依赖。

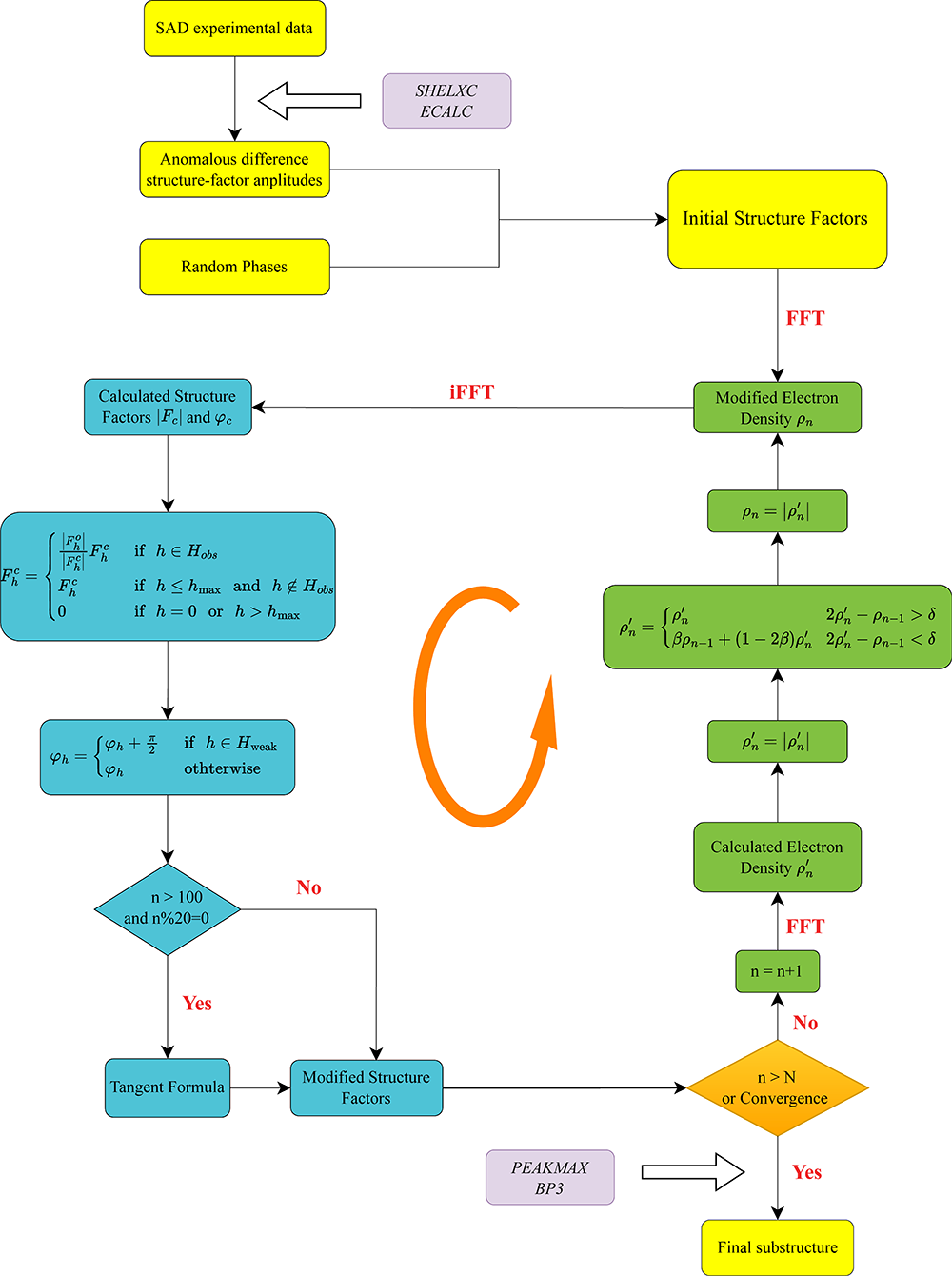

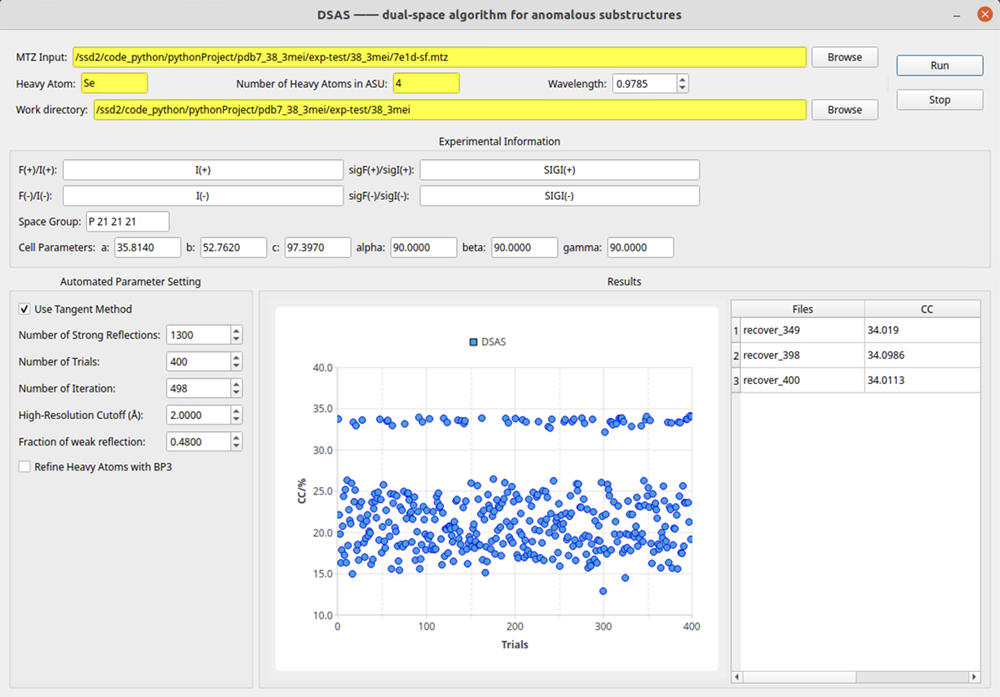

针对这一情况,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心软物质物理实验室SM6组的丁玮研究团队与高能物理所耿直工程师合作,以博士生付兴科为主要研发力量,发展出了一种新的双空间迭代算法——the modified phase-retrieval algorithm,用于大分子亚结构的求解。该算法以the relaxed alternating averaged reflection (RAAR) 算法为基本框架,在倒易空间中,通过引入直接法正切公式来修正强衍射点的相位,并利用the charge flipping算法中π-half相位扰动来修正弱衍射点的相位,再结合振幅约束,构成倒空间的三重约束条件;而在实空间,则在RAAR算法密度扰动约束的基础上通过对密度值取正,来进一步增加算法的稳定性。新算法的双空间迭代框架细节如图1所示。此外,基于新算法,我们发展了一个界面友好的大分子亚结构解析程序——DSAS (Fu, X., et al. (2024). Chin. Phys. B 33, 056102. https://cpb.iphy.ac.cn/EN/10.1088/1674-1056/ad3c33),如图2所示。使用时只需输入实验信息,程序便可自动确定算法所需参数,并完成大分子亚结构求解。

100套真实实验数据的测试表明,相较于当前的主流程序,我们提出的方法有效提高了亚结构解析的效率、成功率以及坐标精度,甚至在弱反常散射信号的数据处理上也体现出了强大的性能。这一成果具备完全独立的自主知识产权,打破了国外程序在该领域的垄断,同时也为物理所研究团队研发的全自动晶体结构解析流水线IPCAS,增添了重要的内核程序。

算法成果以“A modified phase-retrieval algorithm to facilitate automatic de novo macromolecular structure determination in single-wavelength anomalous diffraction”为题,发表在近期的IUCrJ期刊上。物理所为工作的第一完成单位;丁玮工程师和耿直工程师为文章的通讯作者;博士生付兴科为本文的第一作者;参与工作的还有物理所的博士生焦志超;此外上海仁济医院的姚德强研究员、中国科学院高能所的郝权研究员参与了该工作的讨论;该工作获得了国家自然科学基金和中国科学院的支持。

论文链接:https://journals.iucr.org/m/issues/2024/04/00/it5034/index.html

图1 the modified phase-retrieval algorithm的双空间迭代框架。

图2 DSAS程序的GUI界面。