层状氧化物正极(钴酸锂材料,LiCoO2;三元材料,LiNi1-x-yMnxCoyO2等)是广泛应用于消费电子和新能源汽车的锂离子电池正极材料。从晶体结构角度,这类材料中锂离子和过渡金属离子交替占据在由氧离子立方密堆积形成的骨架中,具有很高的能量储存密度。但另一方面,当结构中锂离子大量脱出后,氧离子由于缺乏锂离子电荷屏蔽导致层间滑移产生不可逆相变或失氧,材料性能快速衰减。因此,层状氧化物正极材料的储锂能力难以被完全利用。钴酸锂材料通过掺杂可提升充电电压,但高含量惰性元素掺杂又会降低能量密度,而且更高电压下电池体系也面临电解液反应引起的性能衰减。目前,通过掺杂提升材料结构稳定性,从而实现更高充电电压获得更高储锂容量和能量密度的传统材料改性策略已经遇到瓶颈。

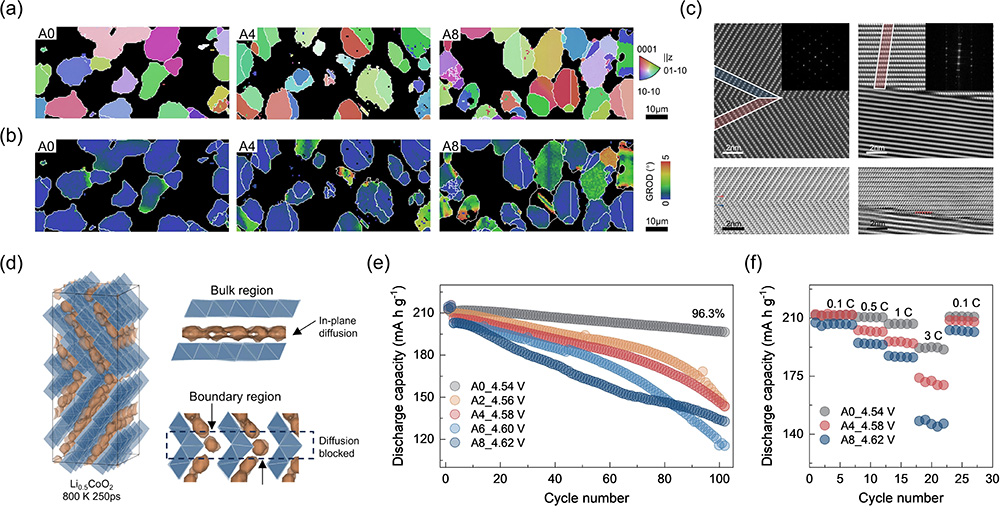

近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心HE01组博士研究生焦思晨、李裕博士在禹习谦研究员和李泓研究员指导下,与清华大学谷林教授和林挺博士合作,以LiCoO2为模型材料,系统研究了不同铝掺杂浓度材料在不同充电电压下的电化学行为。研究发现,铝掺杂显著推迟了LiCoO2涉及层间滑移相变(H1-3相变)的起始电压,但几乎不影响触发相变的容量(Li0.22CoO2,约215mAh/g)。当控制材料容量在触发相变前,在相同初始容量(约210mAh/g)和能量密度条件下,未掺杂LiCoO2在更低充电电压(4.54 V)下出乎意料的展现出相比掺杂材料在更高电压(4.6V)下更优异的循环稳定性和倍率性能。通过细致的结构表征发现,随着掺杂含量增加,LiCoO2颗粒逐渐偏离理想结晶状态,晶格缺陷含量显著增加。理论计算进一步发现,LiCoO2中存在一系列低能二维缺陷,不仅阻碍锂离子扩散,同时显著降低高脱锂态下晶格氧的稳定性。

从实用化角度,工业上的掺杂合成方法几乎无法实现掺杂元素完美掺入晶体学位点,从而不可避免在材料中引入高维缺陷。这些高维缺陷在影响锂离子传导的同时降低了晶格氧稳定性,可能显著影响材料的电化学稳定性。因此,传统通过增加掺杂浓度提升充电电压获得更高储锂容量的材料设计策略可能面临极大的技术挑战。相反,完全不掺杂的策略可以简化材料合成工艺流程,同时降低高电压充电时电解液发生副反应的风险,可能是进一步提升层状氧化物储能能量密度的新途径。此外,高电压高脱锂态下的结构相变如何调控目前仍然没有明确的科学方案,有待进一步实验和理论研究。

相关成果以“Achieving High-Performance Defect-Free LiCoO2 Cathode via a Dopant-Free Approach”为题发表在Journal of the American Chemical Society上。上述研究工作受到了国家自然科学基金委、科技部重点研发计划和中国科学院项目的支持。

图 无掺杂策略实现高性能无缺陷酸锂材料