在金属–氧化物催化体系中,氧化物载体不仅能够提高金属颗粒在极端条件下的稳定性,还可通过金属–载体相互作用(Metal–Support Interaction, MSI)调控催化性能。该类作用的核心在于界面处发生的金属–金属或金属–氧相互作用,可引发电子转移、物质迁移等复杂效应,从而影响催化剂的活性、选择性和稳定性。然而,受限于传统表征手段在反应条件下原子尺度动态监测的不足,MSI的微观机制仍待深入研究。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心苏东研究员团队与清华大学张亮教授团队、荷兰DENSsolutions公司的周丹博士合作,利用原位环境透射电子显微学(ETEM)技术,在NiFe–Fe3O4催化剂的氢氧化反应(H2 + O2 → H2O)研究中取得重要进展。团队在前期工作中已积累了坚实的研究基础:首次于原子尺度完整揭示了氢气环境中铁的氧化还原相变路径(J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 17487-17494),为理解铁基材料的氧化还原动力学提供了关键依据。进一步地,团队探究了合金化对铁氧化物还原路径的调控机制(J. Phys. Chem. Lett., 2025, 16, 5506-5514),发现引入Ni等金属可将Fe3O4的还原路径从两步转变为一步,显著加速还原过程。基于上述研究基础,团队以氢氧化反应为模型体系,首次发现了一种新型的循环金属–载体相互作用(Looping MSI, LMSI),揭示了氢氧化反应与载体氧化还原循环之间的内在耦合机制。

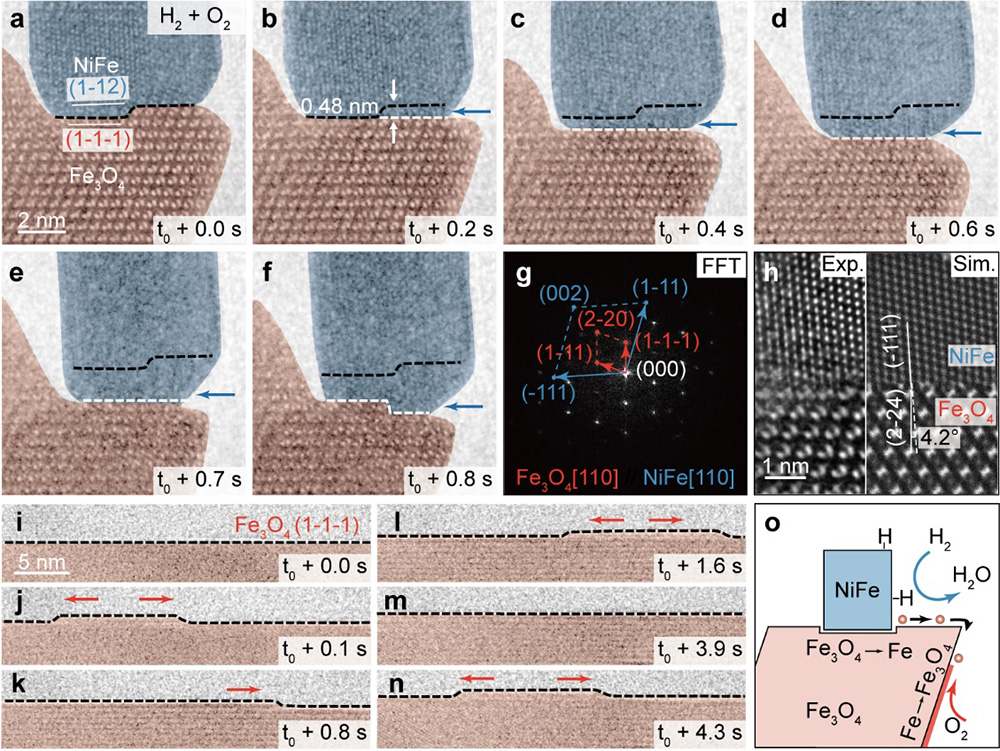

研究通过氢气部分还原NiFe2O4前驱体制备得到NiFe–Fe3O4催化剂,在氧氢比1:10、温度超500℃的反应条件下,ETEM观测到NiFe纳米颗粒在Fe3O4载体上定向迁移,载体发生界面刻蚀与表面重构(图),且界面迁移速率与催化活性直接相关。理论分析表明,LMSI机制为:NiFe纳米颗粒活化氢气产生H原子,载体晶格氧反向溢流与之反应,引发界面迁移与Fe3O4的还原;被还原的Fe原子迁移至载体{111}表面与氧气反应实现再氧化。该研究拓展了对MSI的认知,为理解异相催化中的原子尺度动态过程提供新视角,对设计高性能催化剂具有重要指导意义。

相关成果以“Looping metal-support interaction in heterogeneous catalysts during redox reactions”为题发表于Nature Communications上。物理所潘月、清华大学甄世钰和物理所刘效治为共同第一作者。苏东研究员、张亮教授和周丹博士为论文共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中国科学院先导B专项,中国科学院智能科学家专项和中国博士后基金的支持。

图 | 原子尺度观察NiFe–Fe3O4催化剂上的LMSI动态过程。